2025年8月23日、「第17回強制動員真相究明全国研究集会・青森」が「大湊海軍施設部への強制動員と浮島丸事件」をテーマに開催され、オンラインを含め70人ほどが参加した。翌日には下北のフィールドワークを35人で実施した。また全国集会前日の22日には大湊で行われた浮島丸出港追悼集会に参加した。

●8・23第17回強制動員真相究明全国研究集会・青森

全国研究集会の前半は、青森での強制動員調査に関して大湊海軍施設部と浮島丸を中心に調査報告がなされた。

報告は、今村修(青森空襲を記録する会)「朝鮮人労働と大間鉄道、浮島丸」、村上準一(浮島丸下北の会)「大湊施設部への動員と浮島丸事件追悼活動」、小瑶史朗(弘前大)「青森・地域の歴史を語り継ぐ」、竹内康人「海軍軍属個票からみた大湊施設部への朝鮮人動員」などである。

今村修さんは、アメリカ公文書館での調査により『大湊・下北空襲の記録』を出版し、そこで大間鉄道と朝鮮人労働、徴用された朝鮮人と浮島丸について取りあげたことを紹介した。続いて、青森では鉱山や港湾への連行があり、大間鉄道工事では警察も放置できないほどのタコ部屋による暴力があった。海軍工事に関しては1944年5月に海軍施設協力会要員として9000人の動員の指示があった。敗戦末期、大湊を拠点に戦闘する計画があり、物資が集積され、地下壕も数多く掘削され、その工事に朝鮮人が動員されたとした。さらに連合軍による8月24日18時以降の航行禁止があり、浮島丸が釜山までたどり着けないことを知りつつ出港していたことなどを話した。そして日本が空襲などの被害について「民間のこと」と言って今も戦争被害の責任を取らないという現状を批判した。

村上準一さんは次のように話した。大湊は北の要とされ、1941年11月に大湊警備府となった。下北では1991年の教育集会を契機に浮島丸事件の本格的な調査を行い、92年に『アイゴーの海』を出版した。93年に浮島丸下北の会を設立し94年から追悼集会を行ってきた。真の追悼は真実を伝えることである。敗戦後も北方ではソ連による攻撃があり、浮島丸の出港はそのなかでのことだった。なぜ敗戦から1週間後の8月22日に朝鮮人を乗せて出港したのか、50年、54年舞鶴で船体の引き上げがあったがなぜ9年も放置したのかなど、真相を明らかにすべきである。浮島丸訴訟では、国が安全義務を負う雇用契約などは存在せず法的責任がないとされた。日本政府が植民地支配と侵略戦争の責任を取らないこと、真相究明をしないことに問題がある。

小瑶史朗さんは編著の『教科書と一緒に読む津軽の歴史』、『教科書と一緒に読む津軽海峡の歴史』を紹介しつつ、地域に立脚して歴史を学ぶ意義、浮島丸事件の教材化について問題提起した。また、下北は政府の核開発政策に翻弄されてきたが、人びとは語りあい、分ちあう文化を形成し、抵抗してきた。辺境とされる津軽海峡を中心化し、そこで生き、闘ってきた人々の実践を対象化していくという視点を提示した。そして、大間鉄道工事や浮島丸事件の教材化によってグローバルな普遍性を体感できるとまとめた。

竹内康人は、青森県での強制連行の特徴は鉱山や発電工事、鉄道工事への労務動員で約8000人近くが動員され、また大湊警備府関係の動員が多く、大湊施設部に4500人が動員されたことを示した。さらに海軍協力会に9000人などの動員が予定され、判明分だけでも大湊から北海道や千島に動員された人びとを含め大湊関係で1万3000人を超える朝鮮人が動員され、他の労務動員と合わせれば青森は2万人を超える動員数とした。また国家記録院のウェブサイトで検索した大湊海軍施設部に動員された朝鮮人の個票を提示し、動員の実態を説明した。魚雷攻撃によって死亡した施設部所属の朝鮮人は900人を超える。さらに浮島丸訴訟原告の証言を紹介し、動員された朝鮮人や遺族の思いを紹介した。

意見交換ではオンラインで、浮島丸訴訟の中で日本政府は浮島丸資料のリストを作成していることが紹介され、内容は件名を含めて黒塗りのものが多いという現状が示された。

集会の後半では各地での調査・研究の報告がなされた。報告は、ニコライ・ヨンセン(ロンドン大学)「欧米の視点から考える植民地支配の過去清算―「歴史戦」と「日韓対立」という枠組みを問い直す」、韓恵仁(アジアの平和と歴史研究所)「朝鮮人遺骨調査の現状と課題」、矢野秀喜(強制動員問題解決をめざす過去清算共同行動)「強制動員問題の現在地と私たちの課題」、井上洋子(長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会)「長生炭鉱遺骨収容プロジェクト」、室田元美(ルポライター)「笹の墓標強制労働博物館の開館とその後」などである。

遺骨問題についてまとめれば、韓恵仁さんは次のように話した。2004年以降、朝鮮人遺骨の調査がすすみ、軍人軍属については423体が返還された。しかし寺院の遺骨は返還されず、中断していると現状を指摘した。そして解決に向け、日本で死亡した朝鮮人の遺骨を植民地支配被害の視点から再認識することが求められる。日韓政府は協力体制を再構築し、法制度を見直すべきである。また市民社会は調査と返還の活動を強め、歴史展示やアーカイブの構築を進めていこう。

井上洋子さんは、長生炭鉱では坑口を発見したこと、沖の排気口(ピーヤ)からの潜水調査も行われ、遺骨発見に向けての取り組みが進行したことを紹介した。そして政府による調査を求めるとともに市民の協力を呼びかけた。(この発表後の25日、長生炭鉱の坑内で大腿骨・腕骨、26日には頭蓋骨が発見された。ダイバーの撮った映像には横たえた労働者の遺体も記録されていた。)

室田元美さんは、北海道の朱鞠内では朝鮮人の遺骨発掘での共同作業がなされ、その結果が24年9月開館の「笹の墓標強制労働博物館」である。室田さんは展示館ではダム工事や鉄道工事での朝鮮人強制労働の歴史を展示しているとし、この館の維持への協力を呼びかけた。

強制動員問題の解決に向けて、矢野秀喜さんは、強制動員に関しての韓国政府の第3者弁済は破綻するだろう。日本政府の強制動員を認めない姿勢の転換が求められる。植民地主義の克服が求められる。まず日本政府が強制動員、強制労働の事実を認定すべきであると訴えた。

ニコライ・ヨンセンさんは次のように指摘した。「歴史戦」は国家やエリートによる記憶操作であり、ナショナリズムによるプロパガンダと被害記憶の継承を同じ土俵に乗せ、倫理的な差異を隠ぺいするものである。歴史叙述を国際的に脱植民地化することが大切だ。日韓のナショナリズムによる対立という枠組みを超え、国家主導の歴史修正主義に対抗することが必要である。

このように研究集会では様々な視点で強制動員問題の解決に向けての問題提起がなされた。

●8・24下北フィールドワーク

翌日、下北フィールドワークを実施した。行先は、下北の大間鉄道工事跡、大湊海軍工事関係の朝鮮人飯場跡、浮島丸の出港桟橋跡などである。

大間鉄道工事は大間の要塞化に向けて戦時下に軍用鉄道として工事が進められたが、中断した。風間浦村の下風呂には鉄路用橋梁が残っている。現在では手すりが付けられ、再塗装され、駅舎も作られ、足湯が置かれるなど観光の場となっているが、ここは瀬崎組が請け負った朝鮮人の強制労働の現場である。

この下風呂の橋梁から大間方面に行くと焼山トンネルがある。現在では入口が板で塞がれている。近くにはトンネルに向かう橋梁が残っている(フィールドワークでは時間の関係で割愛)。

続いて木野部トンネル工事現場を遠望した。木野部を超えて、大畑の海辺にある二枚橋に残る橋梁を見学した。この橋梁は加工されずに当時の雰囲気を残している。戦争遺跡であり、強制労働を物語る史跡でもある。

大畑と下北との中間にあたる場所に、戦時に海軍の樺山飛行場が建設された。この工事にも朝鮮人が動員され、大湊施設部に動員された朝鮮人で死亡した者もいた。現在では海上自衛隊の基地が置かれている(ここもフィールドワークでは時間の関係で割愛)。

むつ市の大湊には港を波から守るような形で芦崎があり、この芦崎湾一帯が海軍の拠点となった。ここに海軍大湊警備府が置かれ、潜水艦隊、航空隊、海兵団、防備隊、工作部、施設部などさまざまな部隊が置かれた。海軍施設工事に協力する土建会社の数も多かった。現在も自衛隊の部隊の拠点である。

戦時下、釜臥山の麓には地下壕が多数掘削され、地下工場や軍需物資の格納に利用された。司令部の地下化、大湊ドッグの工事も行われた。これらの工事に多数の朝鮮人が動員された。海軍施設部に動員された朝鮮人は海軍施設部の宿舎に入れられ、海軍施設工事を担った土建会社の朝鮮人は宇曾利川周辺や大平方面の飯場に住んだ。

地下壕工事は鉄道工業が請け負っているが、その仕事を瀬崎組なども行っている。大湊では海軍工事に協力する土建会社が大湊建工同志会を設立した。1941年頃の名簿では、会長は地崎組、副会長は東邦工業、瀬崎組、幹事には佐々木組、鉄道工業、高野組などが名を連ねている。42年には地元の建設会社が下北労務供給組合を設立、この組合を通じて海軍工事などの仕事をえるようになる。労務統制を利用して海軍は海軍工事への労務動員を行ったのである。ここに朝鮮人が動員されて配置されたのである。なお45年7月末には土建義勇戦闘隊が編成されている。これは土建労働とともに戦闘兵站業務、一般作戦の従事させるという組織であり、民間業者も軍事化され、戦争に動員するという態勢をつくったわけである。これらの土建業者と大湊警備府との関係については飛内進『太平洋戦争下の大湊警備府』に詳しい。

フィールドワークでは朝鮮人が集住した宇曾利川近くや地下壕が掘られた地区を歩いた。そして朝鮮人が8月22日という敗戦直後に浮島丸に乗船することになった原因を考えた。浮島丸には海軍関係者だけでなく、海軍施設協力会の朝鮮人なども乗船した。急速な朝鮮人の乗船と移送の計画は、ソ連は南下するなかでの治安対策、朝鮮人による解放運動の予防の一環であったとみられる。

その後、常楽寺に行き、海軍の戦没者の追悼碑をみた。8月9日の空襲での軍艦攻撃による死者の名が記された碑もあった。この日の空襲で朝鮮人軍属も死亡しているが、その名は記されてはいない。

この寺で下北の会による朝鮮人に関する過去帳の調査が行われている。その一部は『アイゴーの海』にも掲載されている。菅原組土工、大湊施設部(頭蓋骨複雑骨折)、宇曾利川鉄工宿舎、地崎組(永下)、日通挺身隊、大平日通宿舎、一本松施設部第三工員宿舎などの記載から、土建会社や日通、施設部の収容場所を知ることができる。

永下にはコンクリート製の地下壕が残っている。1944年に完成した壕であるが、敗戦時には毒ガスが貯蔵されていた。大湊に貯蔵されたガス弾はイペリット弾であり、60キロ爆弾の2000発という。戦後、毒ガスはむつ湾に投棄された(ここもフィールドワークでは時間の関係で割愛、有志で見学)。

最後に浮島丸が出港した菊池桟橋跡に行き、80年前の出港状況の説明を受けた。『大湊・下北空襲の記録』には米軍の撮った菊池桟橋の写真が残っている。戦時下では軍事機密とされ、撮影はできなかった。下北になぜ朝鮮人がたくさんいたのか。なぜ終戦直後に出港したのか。なぜ舞鶴に向かったのか。沈没の原因は何か。なぜすぐに報道されなかったのか。なぜ沈没船は長い間放置されたのか。このような問いを抱えての下北の会の活動であった。その真相究明は終わっていない。

願求院には日通大港支店による朝鮮人供養塔、大円寺には供養塔があるという。今後の調査課題である。

なお、浮島丸乗船者名簿類が2024年に韓国側に渡され、2025年末に調査結果が出される予定である。提供名簿目録をみると、「半島工員名簿 大湊海軍施設部第三工員宿舎」、「大湊海軍施設部 土工勤務者名簿」などが含まれている。動員状況を知るには欠かせない史料である。

●8・22第32回浮島丸出港追悼集会

8月22日、むつ市中央公民館で浮島丸下北の会主催による第32回浮島丸出港追悼集会が40人ほどでもたれ、究明ネットからも10人余りが参加した。

追悼会では主催団体の浮島丸下北の会の村上準一さんが浮島丸の真相の解明が終わらずいまも加害責任が果たされていないとし、新たに戦争のできる国づくりが進む現状に問いを発した。続いてむつ市長の戦争のない平和な社会を願うメッセージが代読された。

東京の朝鮮人犠牲者追悼会の梁大隆さんは、真相究明と謝罪、再発防止の必要性を述べ、東京の祐天寺の朝鮮人遺骨の現状を説明した。祐天寺には今も700体が仮安置されている。そのうち280体は浮島丸の遺骨であり、そのうち275体が南、5体は北の遺骨である。下北の会、浮島丸殉難者を追悼する会、朝鮮人犠牲者追悼会は連名で7月28日に遺骨の早期返還を求める2回目の要請を行った。日韓両国での遺骨返還に向けての協議が期待される。

むつ生活と健康を守る会の菊池嘉任さんがむつでの活動を報告、その後、舞鶴の追悼する会のメッセージが読まれ、参加者が献花した。その後、献花は死者を追悼し平和実現への思いを共有する意を込めて海に投げ込まれた。

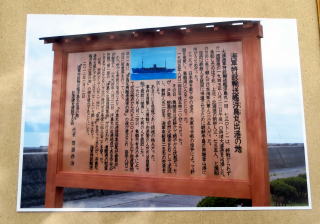

なお、追悼集会が行われた旧菊池桟橋跡には「海軍特設輸送艦浮島丸出港の地」(齋藤作治)の説明板があったが、台風で壊れてしまい、写真で紹介されていた。

集会後には交流会がもたれた。朝鮮人犠牲者追悼会、真相究明ネットワーク、在日朝鮮人運動史研究会を始め、現地のI女性会議、核燃料搬出入阻止実行委員会、若竹の会、むつ生活と健康を守る会、下北地区労連、むつ原水協、むつ市議、大学や高校の教員などが発言した。

大湊では2015年の戦争法制定後の軍拡の動きの中で大型弾薬庫の新設や大湊の港湾の浚渫が計画されている。浮島丸追悼の活動は新たな軍拡との闘いでもある。

下北には核施設と軍事施設が集中し、そこで反核・反戦の活動をすすめてきたが、新たな軍拡と核開発の動きがすすんでいる。これまでの活動者が高齢化するなかで、浮島丸事件をどう若い世代に伝えていくのか、軍拡と戦争、核開発に反対する新たな運動をどう作っていくのか、そのような想いを感じる交流の集いだった。 (竹内)